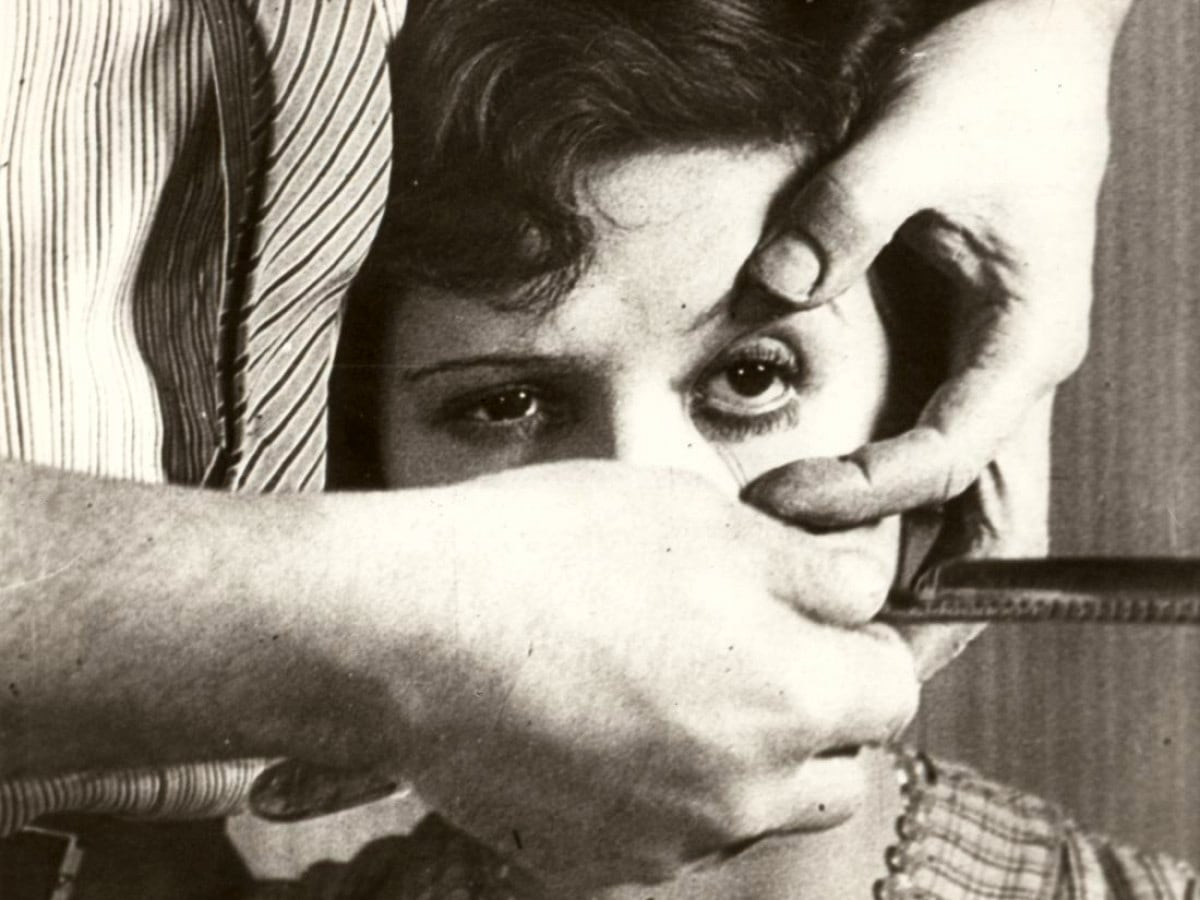

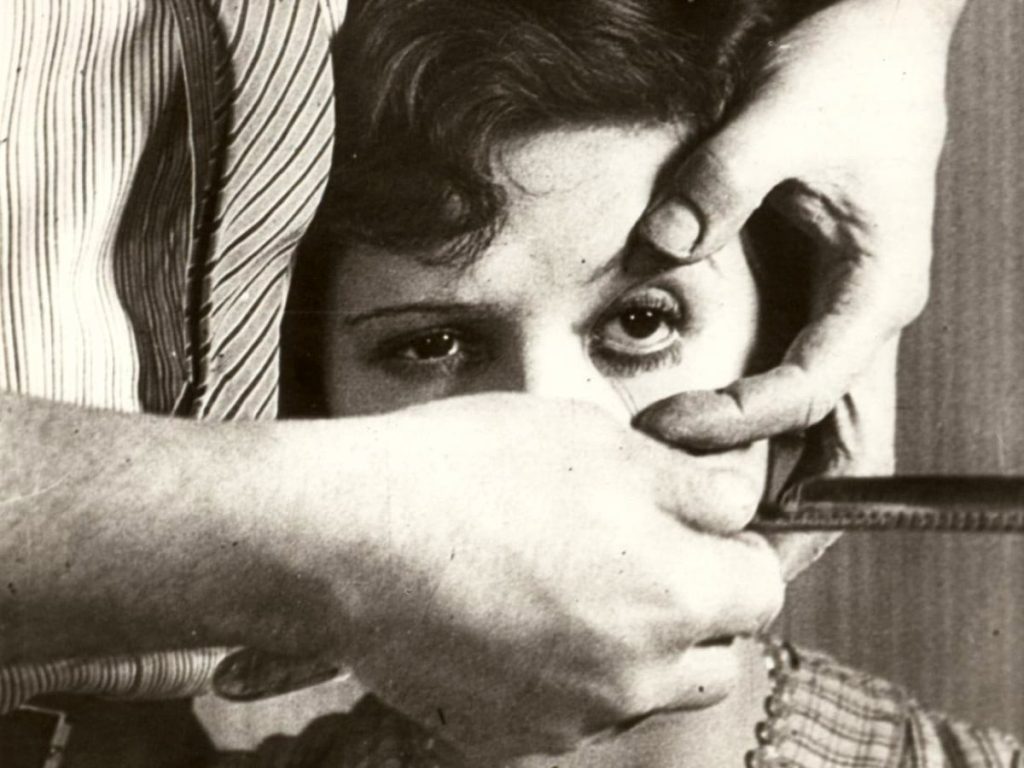

Fragmento de El cerebro en busca de sí mismo. Santiago Ramón y Cajal y la historia de la neurona (editorial Ladera Norte), un nuevo libro del escritor estadounidense Benjamin Ehrlich, en el que retrata al mejor científico español de todos los tiempos, ganador del Nobel de Medicina en 1906 tras demostrar que el sistema nervioso está organizado en células individuales: las neuronas.Habiéndose retirado de su tertulia, Cajal buscó un café más fresco y solitario, donde, después de comer, poder sentarse durante una o dos horas a leer el periódico sin ser molestado, con la esperanza de prevenir las jaquecas. Dio con el Café del Prado, que estaba prácticamente vacío durante el día. Sin quitarse su viejo gabán color caramelo, raído y descolorido, se sentaba en un rincón frente a la ventana, de cara al sol, removiendo su café con una cucharilla, su calva cabeza gacha, murmurando para sí mismo y tomando notas. “Todo él se inclina bajo el peso de muchos pensamientos”, observaría un visitante del café. “Este viejecito, trémulo y nervioso, que parece aturdido”, escribió otro asiduo, “¡este sí que es honra y gloria y orgullo de España!”. Frecuentemente, decía un viejo camarero, se olvidaba de su sombrero o de su bastón, pero nunca de dejar una buena propina.A una mesa al otro lado del café se sentaba una bulliciosa peña de jóvenes artistas, entre los que se encontraban Luis Buñuel, que por entonces tenía 22 años, y Salvador Dalí, de 18. Se decían ultraístas, los más radicales de la vanguardia.La primera ambición de Buñuel fue convertirse en compositor de piano, pero su padre, descendiente de una familia de empresarios aragoneses, lo dirigió hacia una profesión más práctica. Cuando Buñuel llegó a la Residencia de Estudiantes en 1917, comenzó Agronomía, pero en la Residencia, como dijo él mismo, “se podía preparar cualquier asignatura […]. Uno podía quedarse todo el tiempo que quisiera y cambiar de disciplina durante el curso”. Movido por su fascinación infantil por los insectos, Buñuel se cambió de carrera y empezó a estudiar Ciencias Naturales.Más informaciónDetrás de la Residencia estaba el Museo de Historia Natural, donde Cajal había instalado cuatro de los laboratorios de la Junta. Buñuel se incorporó al de Ignacio Bolívar, célebre entomólogo ya septuagenario que fue uno de los investigadores que habían animado a Cajal a iniciarse en la microscopía cuando había visitado Madrid décadas atrás.Dos años después de Buñuel, llegó a la Residencia Federico García Lorca, un muchacho moreno y endiabladamente encantador, procedente de una rica familia andaluza. “Nuestra amistad, que fue profunda, data de nuestro primer encuentro”, recordaba Buñuel. El primer amor de Lorca fue también el piano, y era conocido por cantar mientras se acompañaba de ese instrumento en espontáneos recitales públicos. Simulaba su propia muerte con todo tipo de intensos y escabrosos detalles, tumbado en la cama y convulsionando, para luego, cuando veía que sus amigos estaban asustados, estallar en carcajadas. Lorca y Buñuel salían a pasear juntos por el jardín de la Residencia, a la sombra de los chopos; se sentaban en la hierba y Federico recitaba a Buñuel sus poesías.Tres años después de Lorca, apareció Salvador Dalí, un joven de una pequeña ciudad catalana con el pelo largo y patillas que llevaba pantalones cortos y medias. Su padre era muy estricto y autoritario, y fue su madre quien estimuló su talento artístico. Lo echaron de la Academia de Bellas Artes por negarse a que un grupo de profesores lo examinara, ya que insistía en que sabía más que ellos. Cuando llegó a la Residencia, no había cubistas en Madrid; se inspiró en una revista de arte francesa. Dos de sus primeros cuadros cubistas parecen representar a Lorca dando un recital de poesía. En el montaje anual de Don Juan Tenorio, Dalí actuaba, Lorca se encargaba de la puesta en escena o dirigía, y Buñuel, famoso juerguista y mujeriego, interpretaba el papel principal, para el que parecía haber nacido.Cientos de años después del Siglo de Oro, Madrid seguía siendo un lugar donde las disputas literarias o artísticas podían llegar a las manos. En 1922, el mismo año en el que se había jubilado Cajal, un escritor había abofeteado a otro en plena calle, lo que desembocó en un duelo. Los ultraístas organizaron un banquete para agasajar a uno de los dos escritores, porque consideraban que el otro era un pretencioso farsante. Enviaron la convocatoria a muchos de los intelectuales de Madrid, y todos respondieron, salvo Cajal. Como Buñuel había trabajado en uno de los laboratorios del sabio solitario que se sentaba al otro lado del café, fue el elegido por los ultraístas para conseguir que la firmara.Con grandes cejas negras, labios carnosos y perfilados, nariz ancha y deforme y ojos estrábicos y saltones, el rostro de Buñuel era vagamente cubista. Buñuel, que se describía a sí mismo como un “aragonés tosco”, había crecido en el pueblo de Calanda, situado al sur de Aragón, la misma región en la que había crecido Cajal. Ambos eran unos machos competitivos y engreídos. Buñuel dijo una vez que si pudiera llevarse un único libro a una isla desierta, sería La vida de los insectos, de Fabre, también uno de los favoritos de Cajal. Es probable que al principio Cajal no se percatara de su presencia. “Don Santiago”, dijo Buñuel, dirigiéndose a él con el máximo respeto. “Yo soy Buñuel. No sé si se acuerda de mí. Yo le he preparado muchas córneas de mosca. Estuve trabajando con Bolívar”. Luego le preguntó a Cajal si firmaría la convocatoria. Éste levantó la vista. “Amigo Buñuel, no firmo”. El “pretencioso farsante” al que odiaban los ultraístas era un periodista que había escrito que, aunque había entrevistado a millonarios, héroes de guerra e incluso a miembros de la familia real, nunca se había sentido en presencia de la verdadera grandeza hasta que lo conoció. Cuando Buñuel relató la anécdota en sus memorias sesenta años después, casi al final de su vida, no sólo no se burló del comportamiento de Cajal, sino que lo disculpó: había hecho lo que cualquiera en su situación.Cajal, por su parte, despreciaba la pintura moderna. Calificaba el arte de vanguardia de “amasijo multiforme y contradictorio de escuelas”, bautizadas con “pomposos nombres” como cubismo y expresionismo, a las que pertenecían cuadros que a él le parecían realizados por chiflados o niños. Las obras de Picasso, según su opinión, no eran más que “idioteces deliberadas”. “En arte, como en ciencia”, escribió en un cuaderno con observaciones sobre obras del Museo del Prado, “hay normas y cánones que representan el progreso de muchos siglos”. Describió las cabezas alargadas de los retratos de El Greco ―cuya calidad había sido reivindicada recientemente por las vanguardias― como “microencefálicas”, un término médico para designar los cerebros que no se han desarrollado normalmente. Creía que el ideal era la propia naturaleza, que los artistas debían esforzarse por captar con claridad, de modo que sus lienzos representaran el mundo exterior con la mayor fidelidad posible. El surrealismo violaba la sagrada realidad objetiva, lógica. Había pensado escribir un libro de crítica de arte titulado Patología del arte, pero se le adelantó otro estudioso que tuvo la misma idea.Aunque rechazaba su estilo, Cajal acabó sirviendo de inspiración a los que serían los artistas españoles más importantes desde el Siglo de Oro. Los expertos han señalado que los dibujos que Dalí y Lorca hicieron durante su estancia en la Residencia guardaban cierto parecido con los suyos. Su legado era allí omnipresente.En 1929, Buñuel y Dalí escribieron juntos el emblemático cortometraje Un perro andaluz. La película comienza con Buñuel fumando un cigarrillo y afilando una cuchilla de afeitar. A continuación, sale a la terraza y mira hacia lo alto, mientras unas finas nubes recorren el cielo nocturno hacia una luna llena blanca. La siguiente escena es un primer plano del rostro de una mujer; la mano de un hombre mantiene sus párpados abiertos y comienza a cortarle el ojo con una cuchilla de afeitar. Una de las imágenes más imborrables de la historia del cine evoca el seccionamiento de la córnea de una mosca en un laboratorio de Cajal.

Una de las imágenes más imborrables de la historia del cine evoca el seccionamiento de un ojo en un laboratorio de Cajal | Ciencia

Shares: